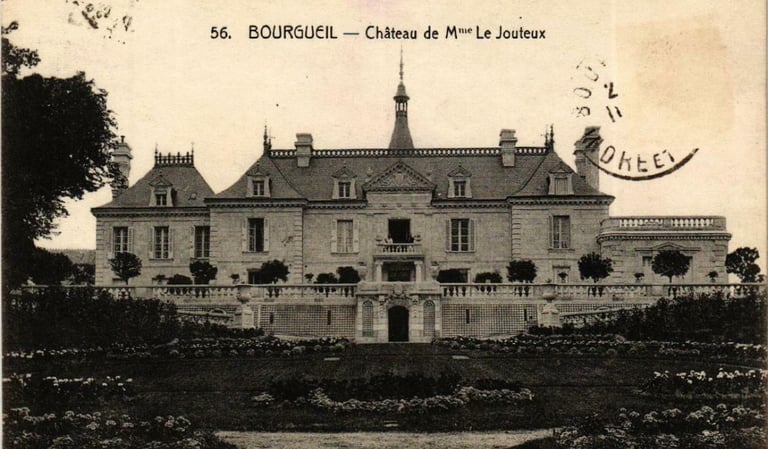

Au début du 20ème siècle sur la commune de Bourgueil la famille Le Jouteux a qui appartient le château du même nom vend une parcelle de son terrain à monsieur Charles Trévaux qui demande à l’architecte Marius Toudoire de lui construire une maison.

Marius Toudoire est un architecte français renommé, diplômé de l'École des Beaux-Arts de Paris en 1879, et surtout connu pour ses réalisations dans le domaine des infrastructures ferroviaires et des bâtiments publics, tant en France qu'en Algérie. La Gare de Lyon à Paris (1895–1902) est l'une de ses œuvres majeures, incluant le célèbre restaurant "Le Train Bleu", réputé pour sa décoration somptueuse. Il fut également l'architecte du Palais des manufactures nationales pour l’Exposition universelle de 1900 à Paris, ce qui lui valut d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur.

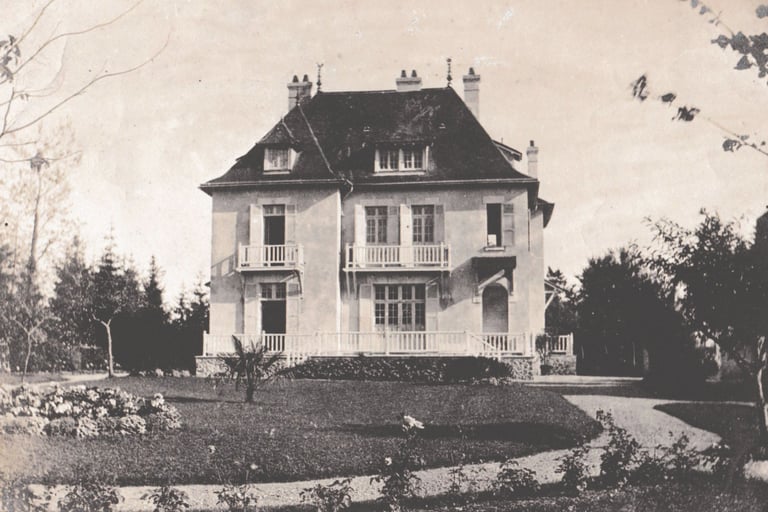

Charles Trévaux demande à son architecte de s’inspirer des maisons d’Arcachon ce qui fait de cette construction un élément singulier dans le paysage des bords de Loire plus habitué à des toits en ardoises et des bâtiments plus simples. Ses toits à pan multiples en tuiles rouge, ses épis de faîtage, ses balcons et rambardes en bois, sa loggia puis son jardin d’hiver font échos aux constructions du bassin d’Arcachon de l’époque. Cependant le matériau principal utilisé pour la construction des murs est bien local puisqu’il s’agit de la pierre de tuffeau, pierre calcaire, craie micacée ou sableuse qui a été abondamment utilisée à la Renaissance pour construire les incontournables châteaux de la Loire. Les plans datent de 1906 et la maison est construite dans les mois qui suivent.

Le plan de la maison et du domaine font état du fonctionnement de la société du début du siècle. La maison est construite sur un plan simple et pratique. Remarquons tout d’abord que le plancher est en élévation par rapport au sol, d’un mètre environ. Cela permettait de protéger des inondations, de l’humidité du sol, ou même simplement de la poussière et de la boue. Cela permettait également de créer des ouvertures directement vers le sous-sol pour pouvoir y stocker le charbon. Cette hauteur de plancher nécessite donc des escaliers pour atteindre le rez-de-chaussée, et cela se fait par un perron qui permet d’accueillir les visiteurs, non sans un rôle symbolique consistant à s’élever pour rejoindre les propriétaires… Du perron on entre dans la maison par une large porte donnant accès à l’entrée. Contrairement à nos entrées actuelles qui sont de plus en plus réduites cette zone se veut imposante car elle est à la fois le lieu de distribution de l’ensemble des pièces et elle reflète le statut social du propriétaire.

L’autre pièce intéressante du rez-de-chaussée est la cuisine. Si aujourd’hui la tendance est au concept de « cuisine américaine » qui favorise la fluidité, la convivialité entre cette zone de travail et celles de réceptions des hôtes, à l’époque la cuisine est un lieu séparé où le personnel de maison est chargé de cuisiner et d’assurer le ravitaillement. Ceci explique l’existence d’une entrée propre de l’extérieur et l’accès au sous-sol qui se fait seulement par la cuisine et où l’on dépose les aliments, les bonnes bouteilles et le bois ou le charbon nécessaire à la cuisson.

Les pièces principales où l’on reçoit et où l’on vit sont bien sûr orientées vers le Sud et vers le jardin. Ce sont les pièces les plus richement décorés, poutres en stuc et plafond peint pour la première et frises et plafond vouté pour la seconde. A l’origine en plus de la terrasse la salle à manger est prolongée par une loggia (image ci-contre) qui fait office de petite terrasse protégée de la pluie ou du soleil d’été. On y accède par deux portes avec des vitraux participant au décor de la salle à manger.

Le confort thermique est évidemment une préoccupation et au début du XXème siècle le seul moyen de chauffage est le bois. Ainsi chaque pièce hormis la cuisine est équipée d’une cheminée. On peut imaginer que malgré cela la température restait … fraîche ! Il est fort probable que ce soit la raison pour laquelle les propriétaires ont fermé le perron d’accueil et la loggia, puis on construit le jardin d’hiver pour créer à chaque fois une zone tampon isolant un peu mieux du froid la maison.

Le deuxième étage était sans doute dévolu au personnel comme l’était probablement la petite maison que l’on retrouve à l’Est. Elle est en effet équipée d’une grande cheminée, d’une fenêtre, d’un étage et ornée d’un épi de faîtage.

Le terrain au Sud de la maison est constitué d’une première partie qui s’étend jusqu’à un muret de pierres ornementé d’une balustrade en briques et pierre de tufeau. Elle est le jardin d’agrément du domaine dessinée à l’époque avec des allées, des bancs, des parterres de fleurs et une double haie de tilleuls. Au-delà du parapet, on découvre un deuxième terrain qui avait une vocation toute botanique. C’était un verger avec les bâtiments nécessaires pour assurer la production et la récolte. Ainsi on y trouvait une serre dont il ne reste que la structure basse, la partie haute ayant brûlée dans les années 80, un bâtiment servant à la fois de garage, de stockage de matériel auquel était rattaché un four. Il reste encore quelques arbres fruitiers comme un pêcher, un pommier, des mirabelliers, un prunier, un cognassier et un cerisier survivant. Une nouvelle époque commence aujourd’hui avec la plantation de nouveaux fruitiers.

Enfin tout au Nord de la propriété, on trouve un petit bois, moins entretenu, où se cache un Séquoia double qui marquait avec son homologue l’ancienne entrée du Château des Sablons, confirmée par des bornes au sol de part et d’autre de la route qui mène aujourd’hui au lotissement construit pour le personnel d’Electricité de France de la centrale Nucléaire de Chinon, dans les années 60. On trouve également dans ce petit bois un atelier qui était le lieu où le premier propriétaire, Charles Trévaux, s’adonnait à ses passions pour la photographie et la peinture. Il fut d’ailleurs un des membres fondateurs de la Société Française de Photographie. Le bâtiment accolé à l’entrée principale contient une machine de pompage qui a connu plusieurs époques, passant de l’activation manuelle, au moteur thermique puis au moteur électrique. Elle a même permis de remonter l’eau dans le petit château d’eau qui permettait, par siphon, d’alimenter enfin le premier étage de la maison.